日本癌学会・日本対がん協会主催 第22回日本癌学会市民公開講座 講演1「がんペプチドワクチン療法」

奥野 清隆 先生(近畿大学外科教授)

がんペプチドワクチンはどうやって働く?

私たちががんにかかっていると分かったとき、つまり検査で1グラムほどのがん細胞が発見されるとき、実は体の中にはすでに何十億個ものがん細胞が存在しています。

がん細胞は当初、単一の細胞が分裂して増えていきます。しかし、がん細胞の大きさや数が一定以上増えると、「がん幹細胞」が現れます。 このがん幹細胞は女王蜂のような存在で、働き蜂となるがん細胞をどんどん増やし、転移させていきます。 さらに、がんの浸潤(周りに広がっていくこと)や転移に深く関わる「上皮間葉転換」という現象を起こした悪性度の非常に高い細胞など、さまざまな種類が現れるため、抗がん薬や放射線など単一の治療法では根治できなくなってしまうのです(図1)。

一方、体にはもともと備わっている免疫があり、がん細胞を常に退治するよう監視しています。 しかし、一部に免疫の監視を逃れて生き残る、より悪性度の高いがん細胞があります。 これらのがん細胞はいわば悪のエリートで、非常に手強く、よほど強力な免疫でなければ抑えることができません。 「免疫でがんを治す」といったアイデアは一般にもありますが、そう簡単にいかないのはこうした理由からです。

がん免疫には、具体的にどんな細胞が機能しているのでしょうか。

以前は、マクロファージ(貪食細胞)やナチュラルキラーT細胞といった「非特異的抗腫瘍エフェクター細胞」が免疫療法に有望と考えられていました。 これらの細胞を活性化し、がん細胞と戦う兵隊を増やす、あるいは兵隊の戦闘能力を上げるという戦略です。 しかし、これでは一時的な効果しか得られませんし、患者さんに細胞を投与するとかかる費用に対する効果が見合わないことが分かってしまいました。

そこで代わって着目され、現在研究が進められているのが、がんを専門的に殺す「がん特異的キラーT細胞」をつくるがんペプチドワクチン療法です(図2)。

がん特異的キラーT細胞は自然にできる細胞ではなく、がん抗原ペプチドによってがん細胞専門のスナイパーになるよう教育された細胞です。 教育には、樹状細胞(抗原提示細胞=APC)上のヒト白血球抗原(HLA)とくっついたペプチドをセットとして示す必要があります。 これによってスナイパーたちが誘導されてがん細胞がある場所に集まり、がん細胞を殺すのです(図3)。

2種類のペプチドで副作用なし―腫瘍縮小は認められず

HLAは白血球の血液型のようなもので非常に多くのタイプがありますが、日本人ではA24というタイプが約60%と最も多く見られます。

そこでまず、大腸がんに向かっていくペプチド(大腸がん高発現遺伝子由来ペプチド)の中からHLA-A24にくっつく2種類のペプチドを使ってワクチンをつくり、週1回皮下に注射する研究(臨床試験)を行いました。

対象は、極度に進行、あるいは再発した大腸がんの患者さん23人です。抗がん薬を使った大腸がんの標準的な治療法(UFT/LV)にプラスしてがんペプチドワクチン療法を行い、免疫の反応と効果を検討しました。

その結果、2人が試験を中断しましたが、残る21人ついては、8人でペプチド2種類ともにキラーT細胞の反応が見られ、12人ではどちらか1種類のペプチドでキラーT細胞の反応を確認、残る1人はいずれの反応も認められませんでした。 対象の患者さんたちはすでに全員亡くなりましたが、ペプチド2種類ともにキラーT細胞の反応が見られた8人は、2~5年の長い間(中央値で約3年)、良い状態で生存されました。

がんペプチドワクチン療法による副作用(有害事象)は、注射した部位の皮膚反応(発赤硬結=図4)くらいで、その他はほとんど認められませんでした。 UFT/LVについて検討した国内の別の臨床試験の結果と比べても、がんペプチドワクチン療法をプラスしたことによる副作用の増加は見られず、むしろプラスしたことで副作用が少ない傾向がありました(図5)。

しかし、がんペプチドワクチン療法の臨床効果(縮小効果)となると、CT(コンピューター断層撮影)画像で評価できるほど腫瘍(がん細胞の塊)が小さくならなかったため、「不変(SD)」となります。 別の見方をすれば病状が長期間安定したといえるのですが、現在の基準では「がんペプチドワクチン療法は効いていない」という評価になるのです。

さらに強力な7種ペプチドワクチンで効果を実証

治療の有効性を証明できないのは、研究者にとって悔しいものです。 そこで、当時考えられた最強の組み合わせで7種類のペプチドをカクテルにしたワクチンをつくりました。 上記の2種類に、大腸がん高発現遺伝子由来ペプチドを3種類加え、さらにがん細胞に血液を送り込む新生血管を狙撃する2種類のペプチドを追加し、がん細胞への攻撃と兵糧攻めを同時に行うようにしたのです。

この臨床試験では、もうこれ以上治療法がないといわれた患者さん、あるいは副作用が強過ぎて薬による治療が続けられない患者さんを対象に募集しましたが、全国から参加希望者が殺到し、またたく間に30人が登録されました。

まず、UFT/LVに7種ペプチドワクチンをプラスしたところ、腫瘍が基準以上に縮小したという「有効(部分奏効=PR)」の評価が、3人の患者さんで得られました。 うち1人は肺と肝臓に多発転移していましたが、4つあった肺病変がいずれも小さくなり、その後1年近く生存しました。

また、30人のうち9人で、7種類のペプチド全てに対するキラーT細胞の反応が確認されました。目に見える評価は「不変(SD)」あるいは「進行(増悪=PD)」でも、良い状態で長期間生存している患者さんは多く、いまだ生存期間中央値に到達していない、つまり対象患者さんの半数以上が死亡していない状況です。

これに自信を得て、現在はUFT/LVによる治療を一緒に行わず、7種ペプチドワクチンだけで治療する臨床試験を、24人の患者さんを対象に進めているところです。 薬による治療に疲れ果てた患者さんは多く、希望者が全国から殺到しました。

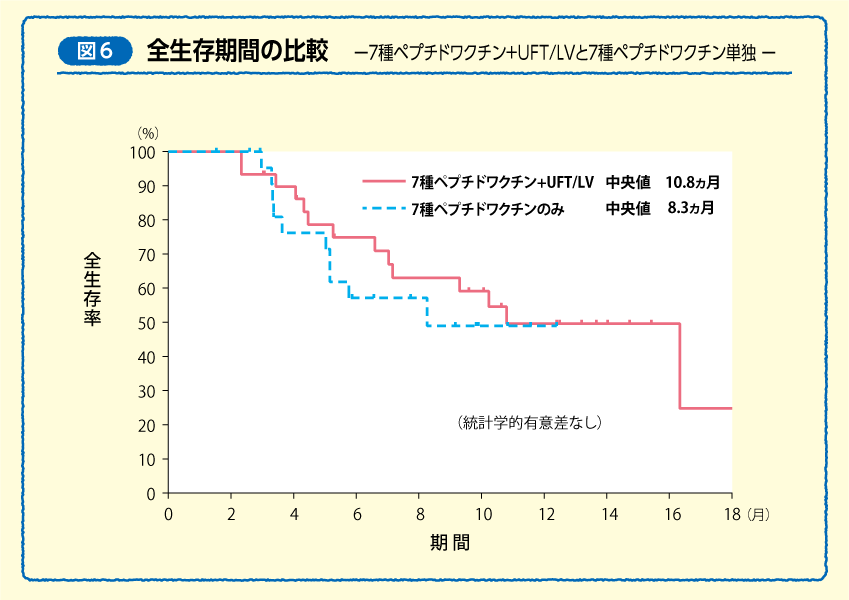

この臨床試験は開始してまだ1年足らずで、解析できるほどの結果が得られていない状況ですが、今のところ、がんペプチドワクチン療法だけを行うグループと、薬による治療にがんペプチドワクチン療法をプラスするグループとで生存期間に大きな差は認められていません(図6)。

しかし、われわれは7種ペプチドワクチンがベストであるといっているわけではありません。 がんが小さくなってくれることは良いのですが、がんペプチドワクチン療法の一番の目的は、患者さんが良好な生活の質(QOL)を保てたまま、長期間生存してくれることなのです。

今後、がんペプチドワクチンの開発を目指すとなれば、がんペプチドワクチンとプラセボ(偽薬)を比べる臨床試験を行わなければなりません。 さらに、ステージⅢの大腸がん患者さんで手術後の再発を予防することを目的としたがんペプチドワクチン療法も検討中です。

いずれも高いハードルがありますが、実現は間近に迫っています。 日本発のがんペプチドワクチン療法を世界に発信しようと、研究者たちは患者さんの協力を得ながら日夜、頑張っています。

(企画・制作:あなたの健康百科)